以科學改變世界

Changing the World Through Science

Changing the World Through Science

當今社會發展之際,世界上仍隱藏著各種看似難以應付的挑戰。有一群開拓者運用前沿研究與創新科技,孜孜不倦地尋找著健康、污染及廢物處理等全球難題的解決方案。多年來,勞力士致力支持這些寶貴事業,頌揚這些擴展人類知識的非凡之士,協助他們在世界各地推動科學、醫療與技術發展,不僅為了人類的未來,也為了守護地球的美好。

改變生活的創新項目

在勞力士「保護地球・恒動不息」計劃(Perpetual Planet Initiative)支持下,眾多創新項目正在改變現代醫學的格局。2019年勞力士大獎得主格雷戈爾·古亭(Grégoire Courtine)致力於幫助脊髓損傷患者重獲行動能力,並在其位於瑞士的NeuroRestore實驗室取得重大突破。他開發的「電子橋樑」,能將癱瘓患者的大腦與植入脊柱的硬膜外電刺激(Epidural Electrical Stimulation)設備無縫連接,使患者僅憑思維即可控制腿部運動。

Photo Credit

©Rolex/Victoria Dawe

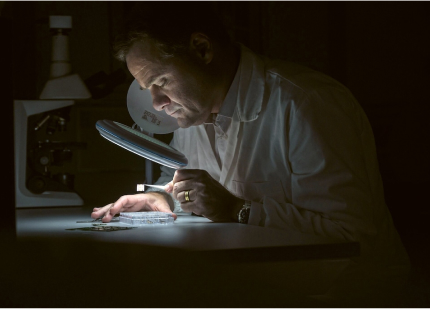

2012年勞力士大獎得主馬克·肯德爾(Mark Kendall)則專注於疫苗遞送技術,並進一步研發出可佩戴感應器。這種非侵入式設備能提供重要數據,協助醫療專家早期診斷,從而為每位患者制定更個人化的治療方案。

Photo Credit

©Rolex/Franck Gazzola

為生活環境持續創新

在氣候變遷影響最深遠的地區,亦有多位勞力士大獎得主正在利用創新技術改善當地生活環境。肯亞社會企業家貝絲·高依姬(Beth Koigi)創立的Majik Water公司,致力於在極度乾旱地區推廣空氣製水器(AWG)。這些設備可每天從空氣中提取20至500升淡水,為因極端氣候變化而面臨水資源短缺的社區提供寶貴的水源。

Photo Credit

©Rolex/Eva Diallo

在非洲另一端,菲力斯·布魯克斯-卓治(Felix Brooks-church)則將目光聚焦於營養不良問題。他自坦桑尼亞起步,如今他的項目已拓展至東非與南部非洲五個國家,包括坦桑尼亞、盧旺達、肯亞、馬拉維及莫桑比克,並計劃進一步進入埃塞俄比亞。他創立的社會企業Sanku,在當地磨坊安裝營養增量機,為麵粉添加維生素B12、鋅、葉酸、鐵等重要營養素。他深信:「營養不應被視為奢侈品,而是一項與住所、安全及清潔水源同等重要的基本人權。」

Photo Credit

©Rolex/Reto Albertalli

重見光明

勞力士「保護地球・恒動不息」計劃之中的勞力士大獎還致力於提供必要的眼科檢查和治療服務。2011年,眼科醫生安德魯·巴斯塔勞斯(Andrew Bastawrous)辭去英國國民保健署的職位,移居肯亞,為無法獲得眼科護理的患者提供治療。一年後,他創立Peek Vision公司,並於2016年獲得勞力士大獎。這項榮譽促使他開發出Peek Acuity應用程式,使培訓人員能透過手機進行視力檢查,並將患者轉介至適當的醫療機構。

如今,每月有超過50萬人使用Peek進行視力篩查,該應用程式已覆蓋非洲和亞洲12個國家,並於近期突破1,000萬次篩查的里程碑。在勞力士的支持下,巴斯塔勞斯正推動計劃,期望在2028年底前,將Peek推廣至尼泊爾全國。

這些創新項目不僅影響著當下,也為未來鋪設更美好的發展道路。透過與科學研究機構的合作,勞力士正在培養一代新人才,致力於探索科技以造福人類並保護我們的地球。

Photo Credit

©Rolex/Sébastien Agnetti

傳承科學探索精神,培養未來人才

除了應對當前挑戰,培養未來人才和延續科學探索的精神也是建立更好社會地位的體現。勞力士「保護地球・恒動不息」計劃與歐洲核子研究組織(CERN)及社會基金會緊密合作,支持許多教育活動,透過向他們介紹歐洲核子研究組織(CERN)在宇宙奧秘方面的工作,激發許多未來科學家的熱情。

歐洲核子研究組織(CERN)是全球規模最大的粒子物理學研究機構,坐落於瑞士與法國邊境,以探索宇宙的基本組成而聞名。這座頂尖的科學機構因大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC)的突破性發現而享譽全球。其地下設施綿延60公里,擁有超過80個洞穴,內部結構極為精密。科學家與工程師們在各自崗位上攜手合作,致力於解開物質構成的奧秘,這項探索不僅是科學的基礎性研究,更是人類認識世界的重要里程碑。

Photo Credit

©Rolex/Guillaume Megevand

探索未知需要極大的創意與創新精神。數十年來,歐洲核子研究組織的科學家不僅擴展了人類知識,他們所開發的技術,更從科學領域延伸至現代生活,從萬維網(World Wide Web)到觸控螢幕,再到醫療技術的革新,改變了全球的科技發展。精準與卓越,是科學探索的關鍵準則,而這也正是勞力士與歐洲核子研究組織長久合作的基石。

近七十年前,雙方因對技術創新與發展的共同願景而展開合作。如今,勞力士已成為歐洲核子研究組織及社會基金會的冠名合作夥伴,並支持基金會推動多項教育計劃,包括世界高中生粒子加速器設計競賽(Beamline for Schools)、全球年輕科學家的獎學金與技術轉移計劃,以及跨領域合作的科學外展項目「靈光」(Sparks)。透過這些努力,該基金會成功實現歐洲核子研究組織成立的其中一個核心目標——透過分享科學發現,為世界帶來積極影響。正如該組織的國際關係總監莎樂·林德伯格·瓦拉考勒(Charlotte Lindberg Warakaulle)所言:「教育與參與是我們的核心,我們希望能引領更多人走入科學世界,並以科學家的方式思考問題。」

Photo Credit

©Rolex/Guillaume Megevand

開啟科學探索之門

歐洲核子研究組織及社會基金會致力於讓科學普及全球,而「科學之門」(Science Gateway)便是其中至關重要的一部分。這座科學中心的建設獲得勞力士的支持,並將成為公眾深入了解科學的場域。在這裡,科學家與工程師將暫別粒子束與探測器,透過示範與講解,為每日來訪的數千名觀眾提供多媒體展覽、互動體驗與科學實驗。「科學之門」的導賞員與工作人員,大多來自歐洲核子研究組織,他們透過生動的展示,讓公眾了解組織正在進行的研究,揭開尚未解決的科學謎團,並闡述這些突破如何為社會帶來實際應用價值。瓦拉考勒表示:「這座中心象徵著我們的開放態度,也展現了我們希望貢獻世界的熱情與信念。」

Photo Credit

©Rolex/Guillaume Megevand

歐洲核子研究組織的研究,致力於解答人類對宇宙最深層次的疑問,包括宇宙的起源與基本結構。而「科學之門」則邀請全球公眾一同參與這場探索,展現國際合作、創造力、技術革新與科學嚴謹性如何推動人類文明的進步。

作為「科學之門」的導賞員之一,物理學家安娜塔西亞·泰莎麗(Anastasia Tezari)親眼見證了好奇心所帶來的力量,她分享道:「我們在這裡帶領學生參與科學工作坊,而他們的觀察與問題,往往能激發全新的想法,甚至改變我們看待科學與研究的方式。」

Photo Credit

©Rolex/Guillaume Megevand

啟發未來的科學探索者

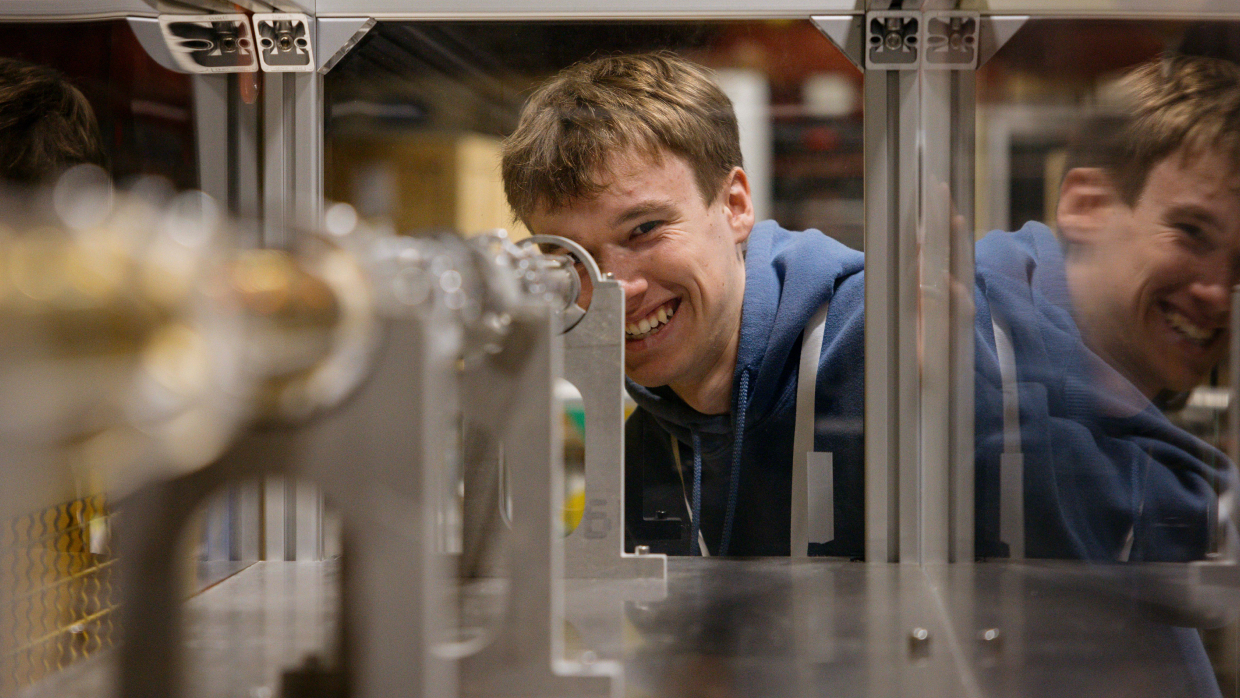

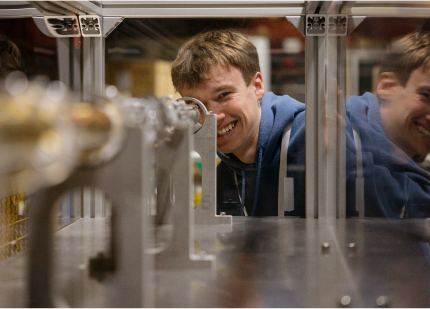

成為歐洲核子研究組織的粒子物理學家,並運用組織的精密技術,或許對許多人而言遙不可及。但每年,這個研究機構都會迎來一群充滿熱情的年輕探索者。世界高中生粒子加速器設計競賽(Beamline for Schools)邀請來自世界各地的高中生,提交創新的科學提案,運用粒子加速器的射束線進行研究。

儘管設計粒子物理學實驗極具挑戰性,但該競賽每年仍吸引來自全球的數百份申請。瓦拉考勒表示:「我們總是對這些年輕人的提案感到驚嘆,他們的創意與科學素養令人印象深刻。」2024年的獲獎隊伍來自日本、愛沙尼亞與美國,他們將親赴歐洲核子研究組織,在專家的指導下親自進行實驗,這充分展現了該機構的國際化與合作精神。

Photo Credit

©Rolex/Guillaume Megevand

當這些高中生初次踏入實驗室時,他們既興奮又忐忑,但很快便學會如何彼此交流與協作。組織內的科學家會指導他們熟悉各類設備、技術工具與數據分析方法,讓他們親身體驗成為粒子物理學家的過程。該競賽的創辦人之一、技術工程師馬古斯·約斯(Markus Joos)表示:「我們不會因為他們是學生就降低標準,而是讓他們面對科學家們每天解決的真實問題。」這對年輕學子來說是一次嚴峻的考驗,但也正如約斯所強調,這能讓學生們建立自信,挑戰更高的目標,同時學習科學領域的嚴謹性與創造力。

Photo Credit

©Rolex/Nadir Mok

這場競賽不僅提升學生的科學知識與技術能力,更鼓勵他們探索未知,以創新思維為地球帶來改變。2024年的獲獎學生之一,佐佐木柚榎(Yuzuka Sasaki)分享道:「歐洲核子研究組織對環境保護極為重視,他們的研究不僅關乎科學,更關乎我們的地球與未來。」

透過勞力士與「保護地球・恒動不息」計劃的支持,科學探索的種子已在新一代心中萌芽。這些年輕人將帶著對宇宙的好奇、對創新的熱忱,持續推動科技發展,並為世界帶來改變。

Photo Credit

©Rolex/Nadir Mok

VIEW OUR STORIES